県立入試まで残り2週間となりました。

「こんな短期間じゃ何やっても変わらないよ!」

と諦める子もいるでしょうが、そんなことはありません。

この時期でも大きく学力を伸ばす生徒は結構います。

今回はそんな、「学力を伸ばす生徒」たちの共通点について考えてみたいと思います。

「解けない問題」が解けると学力が伸びる

勉強は、普通にやってたらしんどいことも多いです。

カンタンに解ける問題ばかりなら楽しいかも知れませんが、そんなに甘くはありません。

「わからない問題」、「解けない問題」に対してどう向き合うか

で今後の成績が変わってきます。

この場合はどう向き合うのかと言うと、

「解けるようになるまで諦めずに頑張る」

が正解です。

間違えた問題の解説をしっかり読んで、理解する。

そしてまた解く、といった流れです。

「わからない問題」と向き合うのは、それなりの覚悟が入ります。

考えたり調べたりするのに負荷がかかりますからね。

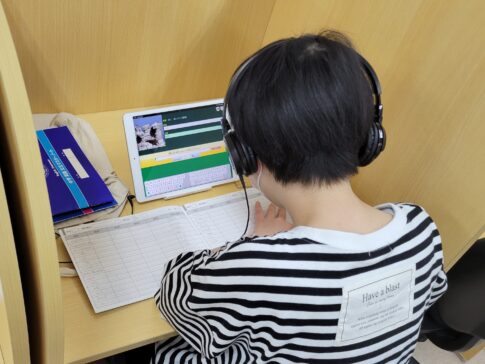

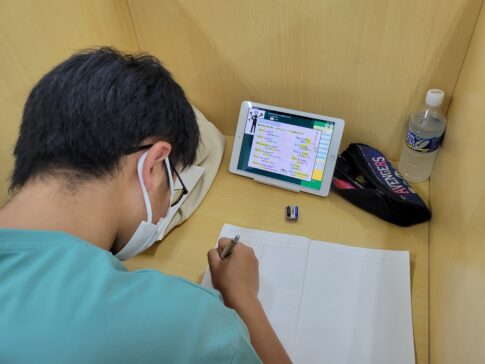

自塾では、「解けない問題のサポート」はもちろんですが、

専用タブレットを使い「一問一答」で問題を解くため、すぐに結果が出るのが特徴です。

すぐに結果が出るのが大事で、

前の問題が不正解だったとしても、解説をキチンと読めば次の問題を正解にすることができます。

なるべくすぐに結果が出たほうが、やる気が出ますからね。

「解けない」と思っていた問題が「頑張ったら解ける」ようになった。

これは自分の限界を超えて成長していると言えます。

「わからない」→「やる気が出ない」→「成績が下がる」→「わからない」…

といった負のループは、最近とても多く見られます。これは何としても避けていただきたいと思っています!

自分の限界を超えると学力が上がる

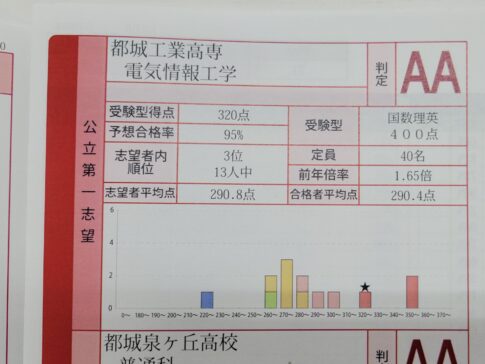

普通科や高専志望の生徒に対しては、常に「限界突破」を意識させています。

この時のコツとしては、

「ギリギリ解けない問題を解かせる」ことです。

塾ではギリギリ解けるか?解けないかな?くらいの問題を出します。

生徒の学力を把握していないと難しいのですが、

解ける問題ばかり出しても意味はないし、学力と大きく差がある問題を出してもやる気をなくすだけなので。

この時も、解けない問題なので生徒には負荷がかかりますが、

それでも頑張って解けるよう応援するのが塾の仕事です。

これを続けると、自信がついてくるので、自然と限界突破するようになってきます。

今年も、推薦で合格した生徒から話を聞きましたが、

数学は特に「楽しくなった」と言ってくれます。とても嬉しいですね(^^)